令和6年度報酬改定について、就労継続支援A型に関わる事項をピックアップしてまとめました。

就労継続支援A型についてのすべての改正情報が網羅されているわけではありません。また、当事務所では、改正内容に関するご質問やお問合せに関しては対応致しかねますのでご了承ください。

目次

【就労継続支援A型の改定事項】

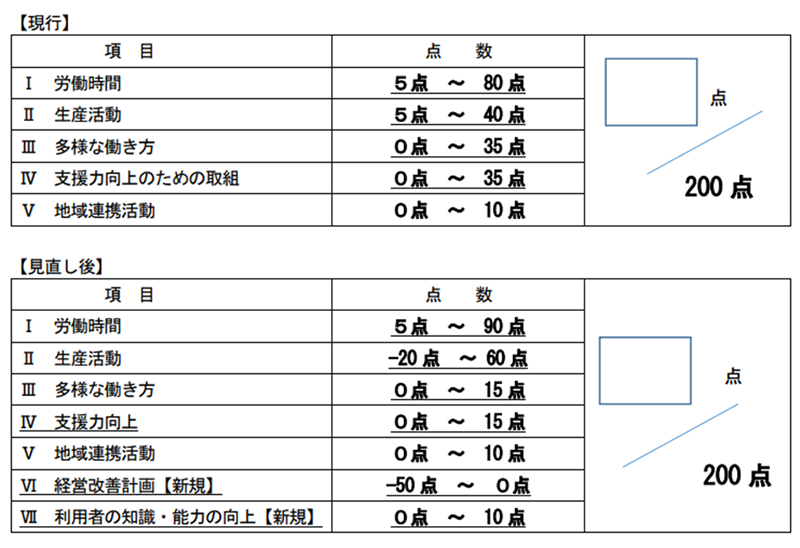

令和6年度報酬改定において就労継続支援A型特有の改定事項としては「スコア方式の評価項目の見直し」と「基本報酬の見直し」があります。

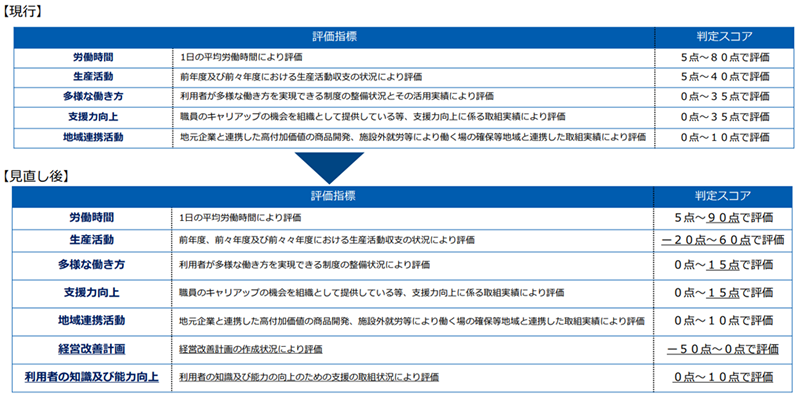

スコア方式による評価項目の見直し

経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目について、以下のように見直すとともに、通知を改正し、情報公表制度におけるスコアの公表の仕組みを設ける。

- 事業者の経営改善への取組みが一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、各評価項目の得点配分の見直しを行う。

- 労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数を高く設定する。

- 生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下がった場合には減点とする。

- 利用者の知識および能力の向上のための支援の取組みを行った場合について新たな評価項目を設ける。

- 経営改善計画書未提出の事業所および数年連続で経営改善計画を提出しており、運営基準を満たすことができていない事業所への対応として、自治体による指導を行うとともに、経営改善計画書に基づく取組みを行っていない場合について新たにスコア方式に減点項目を設ける。

(厚生労働省資料)

上記のようにスコアの各評価項目の見直しが行われました。各評価項目の見直しは以下のとおりです。

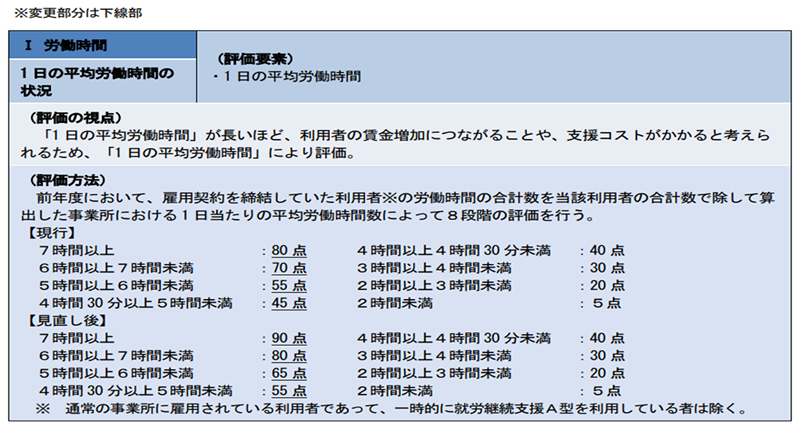

<労働時間>

前年度において、雇用契約を締結していた利用者の労働時間の合計数を当該利用者の合計数で除して算出した事業所における1日あたりの平均労働時間数によって8段階の評価を行う。

(厚生労働省資料)

(厚生労働省資料)

見直し前に比べて、平均労働時間が長くなる方がスコア点も高くなっています。利用者さんに長く働いてもらうような工夫が必要ですが、その分、賃料総額も増えることになりますので、生産活動での売上高が大切になります。

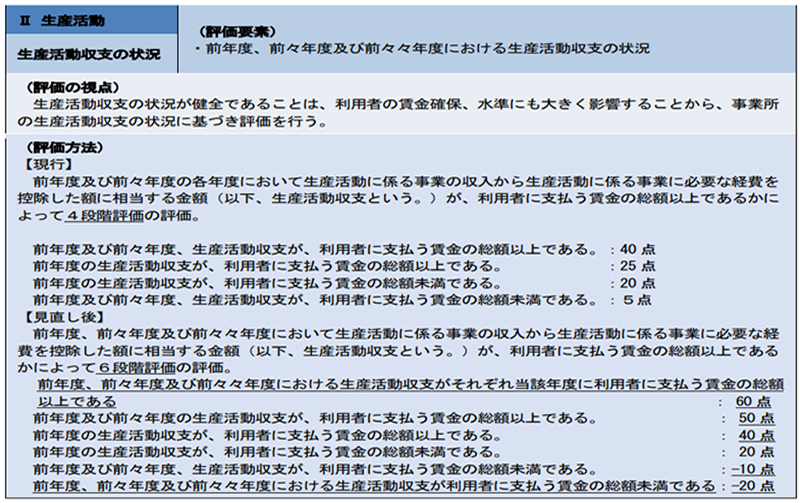

<生産活動>

前年度、前々年度および前々々年度において生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額(生産活動収支)が、利用者に支払う賃金の総額以上であるかによって6段階の評価を行う。

(厚生労働省資料)

見直し前に比べて、マイナスの評価点が設けられ最高点と最低点の幅が大きくなりました。生産活動の収支がスコアにおいても大きなポイントになっており、ここで他の事業所との差が出ることになります。

<多様な働き方(利用者側)>

評価項目について規程等(就業規則その他これに準するものに限る)で定めている場合、1項目につき1点の評価としたうえで、その合計に応じて3段階の評価を行う。

(厚生労働省資料)

(厚生労働省資料)

多様な働き方については、見直し前に比べて評価点が下げられました。ただ、実績が求められなくなり、規程等で定めておけばスコア点を稼げるので就業規則等の規程は整備しておくべきでしょう。

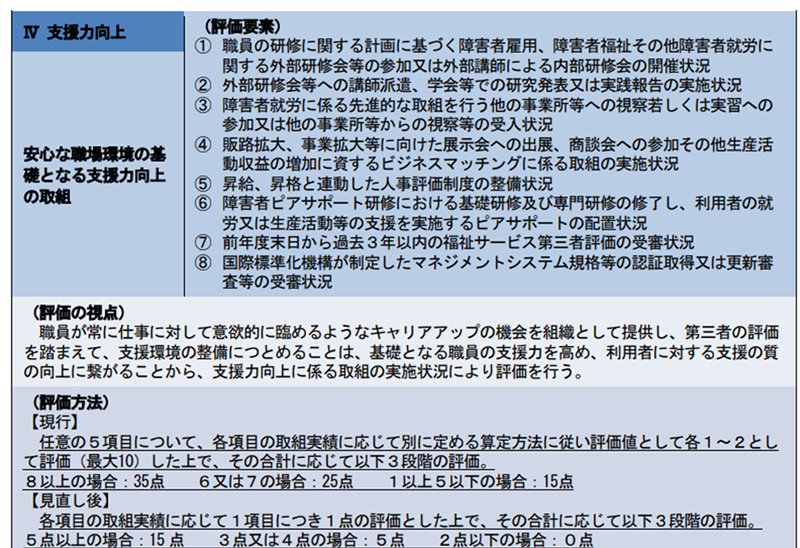

<支援力向上(スタッフ側)>

各項目の取組実績に応じて1項目につき1点の評価としたうえで、その合計に応じて3段階の評価を行う。

(厚生労働省資料)

(厚生労働省資料)

支援力向上についても、見直し前に比べて評価点が下げられました。取組みがなかなか難しい事項もあるので、取組みやすい事項やすでに取組めている事項を選んでスコア点を獲得するようにしましょう。

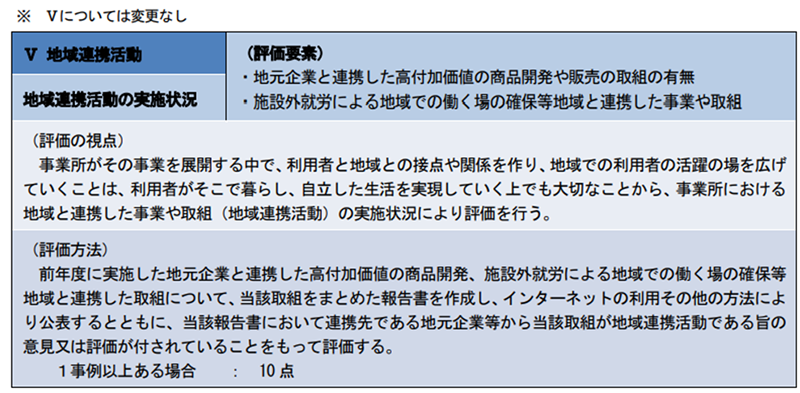

<地域連携活動>

前年度に実施した地元企業と連携した高付加価値の商品開発、施設外就労による地域での働く場の確保など地域と連携した取組みについて、当該取組みをまとめた報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表するとともに、当該報告書において連携先である地元企業などから当該取組みが地域連携活動である旨の意見または評価が付されていることをもって評価する。

(厚生労働省資料)

(厚生労働省資料)

地域連携活動については、見直し前と変更はありません。スコア点は10点で、あまり高くはないですが、多くの事業所で取組んでいる活動です。1事例あれば10点を取れるので是非とも取りたい評価項目です。

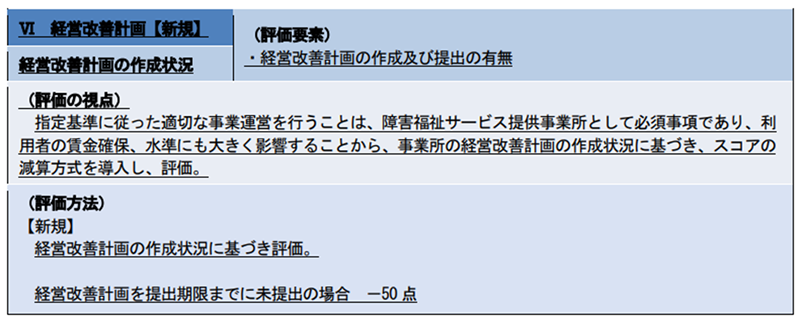

<経営改善計画> 新規

指定基準に従った適切な事業運営を行うことは、障害福祉サービス提供事業所として必須事項であり、利用者の賃金確保、水準にも大きく影響することから、事業所の経営改善計画の作成状況に基づき、スコアの減算方式を導入し、評価される。

(厚生労働省資料)

(厚生労働省資料)

「経営改善計画」は令和6年改正時に新たに設けられた評価項目です。経営改善計画を提出期限までに未提出の場合は、-50点なのでインパクトはかなり大きいです。経営改善計画は提出しなければならない場合は必ず作成して期限までに提出するようにしましょう。

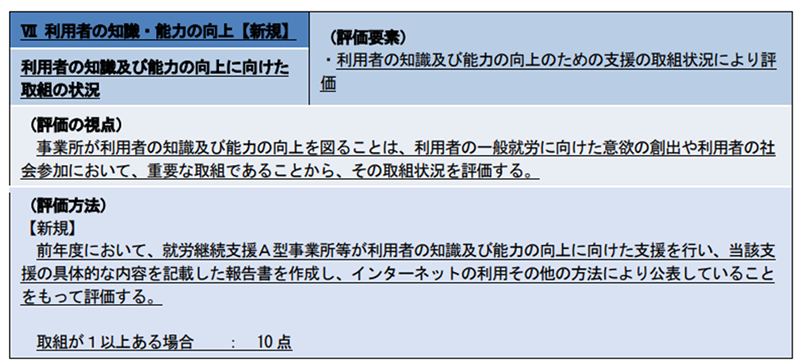

<利用者の知識・能力の向上> 新規

前年度において、就労継続支援A型事業所が利用者の知識および能力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表していることをもって評価する。

(厚生労働省資料)

(厚生労働省資料)

「利用者の知識・能力の向上」は令和6年改正時に新たに設けられた評価項目です。衣料品業界や化粧品業界の企業による身だしなみ研修のような比較的取組みやすいものでも評価対象となるようですのでスコア点を獲得したい項目です。

基本報酬の見直し

就労継続支援A型の基本報酬は、スコア合計点(評価点)によって区分分けされていますが、その前提として従業者配置が「7.5:1」か「10:1」かによって報酬単位が異なります。令和6年度の改正によって基本報酬の単位そのものは見直し前に比べて上がっています。

<就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)従業者配置7.5:1以上>

| 評価点 利用定員 |

170点 以上 |

150点以上 170点未満 |

130点以上 150点未満 |

105点以上 130点未満 |

80点以上 105点未満 |

60点以上 80点未満 |

60点未満 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20人 以下 |

791 単位/日 |

733 単位/日 |

701 単位/日 |

666 単位/日 |

533 単位/日 |

419 単位/日 |

325 単位/日 |

| 21人以上 40人以下 |

710 単位/日 |

656 単位/日 |

626 単位/日 |

594 単位/日 |

474 単位/日 |

373 単位/日 |

288 単位/日 |

| 41人以上 60人以下 |

672 単位/日 |

619 単位/日 |

590 単位/日 |

558 単位/日 |

445 単位/日 |

350 単位/日 |

271 単位/日 |

| 61人以上 80人以下 |

660 単位/日 |

609 単位/日 |

580 単位/日 |

547 単位/日 |

438 単位/日 |

344 単位/日 |

266 単位/日 |

| 81人 以上 |

641 単位/日 |

588 単位/日 |

559 単位/日 |

529 単位/日 |

422 単位/日 |

333 単位/日 |

258 単位/日 |

<就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)従業者配置10:1以上>

| 評価点 利用定員 |

170点 以上 |

150点以上 170点未満 |

130点以上 150点未満 |

105点以上 130点未満 |

80点以上 105点未満 |

60点以上 80点未満 |

60点未満 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 20人 以下 |

727 単位/日 |

671 単位/日 |

641 単位/日 |

608 単位/日 |

486 単位/日 |

382 単位/日 |

296 単位/日 |

| 21人以上 40人以下 |

655 単位/日 |

604 単位/日 |

574 単位/日 |

543 単位/日 |

432 単位/日 |

341 単位/日 |

264 単位/日 |

| 41人以上 60人以下 |

613 単位/日 |

563 単位/日 |

535 単位/日 |

505 単位/日 |

403 単位/日 |

318 単位/日 |

246 単位/日 |

| 61人以上 80人以下 |

602 単位/日 |

552 単位/日 |

524 単位/日 |

495 単位/日 |

394 単位/日 |

311 単位/日 |

241 単位/日 |

| 81人 以上 |

583 単位/日 |

534 単位/日 |

507 単位/日 |

478 単位/日 |

381 単位/日 |

301 単位/日 |

232 単位/日 |

【就労系障害福祉サービスにおける横断的改定事項】

就労系障害福祉サービスを一時的に利用する際の評価

一般就労中の障害者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援A型の基本報酬を算定する際のスコア評価項目の「平均労働時間」の計算から、当該障がい者の労働時間を除きます。

休職期間中に就労系福祉サービスを利用する際の対応

一般就労中の障がい者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合の現行の利用条件や、一般就労中の障がい者が休職期間中に復職支援として障害福祉サービスを利用する際の条件について、あらためて事務連絡で周知するとともに、支給申請の際に、当該障がい者の雇用先企業や主治医の意見書などの提出を求めることとなります。

施設外就労に関する実績報告書の提出義務の廃止

地方公共団体の事務負担軽減のため、通知を改正し、報酬請求にあたっては施設外就労に関する実績について、事業所から毎月の提出は不要となります。

ただし、事業所には施設外就労の実績記録書類を作成・保存することを義務付けられます。地方公共団体は、利用者の訓練状況等の実態把握が必要な場合には当該書類を確認します。

施設外支援に関する事務処理の簡素化

施設外支援について、1ヶ月ごとに個別支援計画について見直しが行われている場合に、報酬を算定できます。

【他サービスと共通の改定事項】

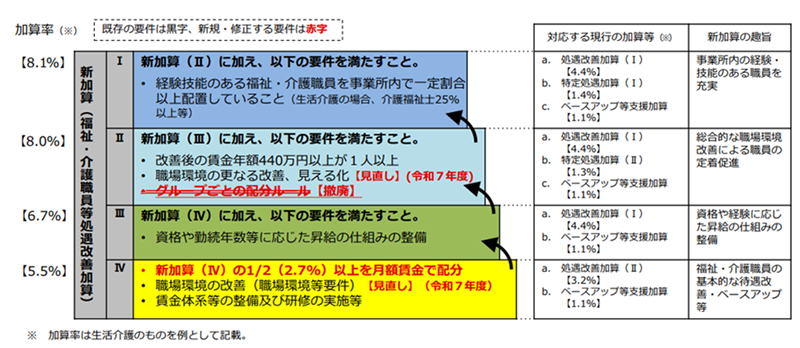

福祉・介護職員等の処遇改善

- 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件および加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

- 就労定着支援の「就労定着支援員」、自立生活援助の「地域生活支援員」、就労選択支援の「就労選択支援員」を処遇改善加算等の対象に加える。

<算定要件等>

- 新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める)。

- 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。

(それまで「ベースアップ等支援加算」を取得していない事業所が、一本化後の新加算を取得する場合には、「ベースアップ等支援加算」相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。)

(厚生労働省資料より)

緊急時受入加算の創設

平時からの情報連携を整えた通所系サービス事業所において、緊急時の受入れについて評価されます。

緊急時受入加算 100単位/日

地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合に加算されます。

集中的支援加算の創設

状態が悪化した強度行動障害を有する児者に対し、高度な専門性により地域を支援する「広域的支援人材」が、事業所等を集中的に訪問等し、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理をともに行い、環境調整を進めることを評価する加算が創設されます。

集中的支援加算(Ⅰ) 1,000単位/日

強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3月以内の期間に限り1月に4回を限度として、1,000単位/日を算定できます。

集中的支援加算(Ⅱ) 500単位/日

事業所が、集中的な支援が必要な利用者を他の事業所から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合、3月以内の期間について、1日つき500単位/日を算定できます。

※集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合は、集中的支援加算(Ⅰ)も算定可能。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の拡充

視覚、聴覚、言語機能に重度の障がいがある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所を更に評価します。

<改正前>

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 41単位/日

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。

<改正後>

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) 51単位/日

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日

視覚or聴覚or言語機能に重度の障がいのある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。

高次脳機能障害者支援体制加算の創設

高次機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている事業所等が評価されます。

高次脳機能障害者支援体制加算 41単位/日

高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上であって、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置したうえで、その旨を公表している場合に算定されます。

意思決定支援の推進

サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除く障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認しなければなりません。

本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)

指定基準の解釈通知に「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意思を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス体制の確保に努めるべき」旨明記する。

障害者虐待防止の推進

令和4年度から義務化された障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所については、基本報酬が減額されます。

虐待防止措置未実施減算(新設) 所定単数数の1%減算

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%減算する。

1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること

2.従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること

3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

身体拘束廃止未実施減算/身体拘束等の適正化の推進

身体拘束等の適正化の徹底を図る観点から、減算額が引上げられました。

<改正前>

基準を満たしていない場合に、1日につき5単位を所定単位数から減算。

<改正後>令和6年4月~

就労継続支援A型については、基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算。

個別支援計画の共有

就労継続支援A型の個別支援計画について、特定(障害児)相談支援事業所にも交付しなければならなくなりました。

人員基準における両立支援への配慮

治療と仕事の両立をすすめ、職員の定着促進を図る観点から、「常勤」「常勤換算」について以下の見直しを行う。

- 「常勤」の計算にあたり、職員が育児・介護休業法等による「育児・介護等の短時間勤務制度」を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として取扱うことを認める。

- 「常勤換算方法」の計算にあたり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める。

業務効率化を図るためのICTの活用

管理者は、「その責務を果たせる場合であって、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できる場合」にあっては、同一敷地等に限らず、同一の事業者によって設置される他の事業所等(他分野のサービス事業所含む)の管理者or従業者と兼務できる。

管理者について、以下のような措置を講じたうえで、管理上支障が生じない範囲において、テレワークにより管理業務を行うことが可能になります。

1.利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保していること。

2.事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時など、緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしていること。

業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取組みの強化

感染症or非常災害のいずれかor両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合、基本報酬が減算されます。

業務継続計画未策定減算(新設)

共同生活援助の場合、以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%を減算する。

- 業務継続計画(BCP)を策定すること。

- 当該業務継続計画(BCP)に従い、必要な措置を講ずること。

※令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。

情報公表未報告減算

障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されます。また、都道府県知事は指定更新の際に、情報公表に係る報告がされていることを確認することになりました。

情報公表未報告減算(新設)

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算されます(就労継続支援A型の場合)

食事提供体制加算の見直し

食事提供時における栄養面での配慮が評価されることとなりました。

収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単位数を加算します。

②利用者ごとの摂取量を記録していること

③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること

事業所が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月30日まで管理栄養士等が献立の内容を確認していない場合においても加算を算定して差し支えない(留意事項通知平成18年10月31日障発第1031001号)

施設入所者の送迎加算

施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するため、障害者支援施設と隣接してない就労継続支援A型事業所への送迎については、施設入所者についても送迎加算を算定することができるようになります。

<改正後>

就労継続支援A型事業所において、利用者(障害者支援施設と同一敷地内or隣接する就労継続支援A型事業所を利用する施設入所者を除く)に対して、その居宅等と就労継続支援A型事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

当事務所では、就労継続支援A型事業所の運営コンサルティングサービスを提供しております。コンプライアンスを意識した適正な事業所運営を支援します。

※無料相談は行っておりません。