就労移行支援については、開業時(指定時)に人員基準を満たした職員の配置が必要です。また、開業後(指定後)も人員基準を満たしていないと「サービス管理責任者欠如減算」や「サービス提供職員欠如減算(人員欠如減算)」となり、実地指導で指摘されれば給付金の返還を指導される場合があります。

就労移行支援の人員配置基準

就労移行支援の人員配置基準は他の就労系サービスである就労継続支援A型や就労継続支援B型の人員配置基準よりも多めの配置を求められています。

| 職種 | 必要員数 | 配置数 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |

|

| サービス 管理責任者 |

1人以上は 常勤 |

・利用者数60以下:1人以上 ・利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40 またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |

|

| 従業者 | 職業指導員:1人以上 生活支援員:1人以上 ※いずれか1人以上 は常勤 |

職業指導員および生活支援員の配置総数 【指定就労移行支援事業所の場合】 ・常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 【認定指定就労移行支援事業所の場合(※)】 ・常勤換算で、利用者数を10で除した数以上 |

資格不要 |

| 就労支援員:1人以上 | 常勤換算で、利用者数を 15 で除した数以上 (認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要) |

基礎的研修 (※) |

- 認定指定就労移行支援事業所とは、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の学校又は養成施設として認定された指定就労移行支援事業所のことです。

- 雇用と福祉の分野の横断的な基礎的研修・スキルを付与する研修(基礎的研修)を受講している必要があります。令和10年3月31日までの経過措置あり。

管理者

事業所の従業者及び業務の管理、その他の管理を一元的に行います。

1人配置。管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務が可能です。

サービス管理責任者

個別支援計画の作成、従事者に対する技術指導等のサービス内容の管理、他事業や関係機関との連絡調整等を行います。

1人以上は常勤。

- 「利用者数」が60人以下:1人以上

- 「利用者数」が61人以上の場合:1人に「利用者数」が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上

職業指導員及び生活支援員の配置総数

職業指導員は、障がいのある方が就職するために必要な知識や技術を身につけられるようにサポートを行います。生活支援員は、利用者の日常生活上の健康管理を指導したり、相談に応じて必要なサポートを行います。

職業指導員と生活支援員の総数は、常勤換算方法で、「利用者数」を6で除した数以上であること。職業指導員1人以上、生活支援員1人以上の配置がそれぞれ必要ですが、さらに職業指導員と生活支援員のどちらか1人以上は常勤であることが必要です。

(あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(認定指定就労移行支援事業所)の場合は、常勤換算方法で、「利用者数」を10で除した数以上であること。)

就労支援員

常勤換算方法で、「利用者数」を15で除した数以上であること。

就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援および就職後の職場定着のための支援など、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいとされています。

令和7年4月1日からは、雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修(基礎的研修)を受講していることが必要です。ただし、令和10年3月31日までは、経過措置として、基礎的研修を受講しなくとも、就労支援員の業務に従事できます。

就労移行支援の「指定時(開業時)」の人員配置基準の考え方

就労移行支援の人員配置を考える際には、就労移行支援の「利用者数」を計算し、その「利用者数」をもとにして、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員がどれくらいの配置が必要かを考えていくことになります。

ここで「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいますが、開業時(指定時)にはまだ実績期間ありませんので、「利用定員×90%」で計算した数値を「利用者数」として取り扱うことになります。例えば、就労移行支援の利用定員が20人であれば、20人×90%=18人となり、利用者数は18人として指定時の人員配置基準を考えることになります。

例えば、就労移行支援の利用定員が20人の場合

- 職業指導員、生活援員

18人÷6=3人となり、職業指導員と生活支援員のどちらか1人以上は常勤であることが必要ですので職業指導員1人を「常勤」とすれば、生活支援員を常勤換算で2以上の配置が必要になります(常勤換算2以上の部分を職業指導員と生活支援員の両方を配置ということも可能です)

- 就労支援員

18人÷15=1.2人となり、就労支援員は常勤換算で1.2分の配置が必要です。

就労移行支援の「指定後(開業後)」の人員配置基準の考え方

就労移行支援の人員配置を考える際には、就労移行支援の「利用者数」を計算し、その「利用者数」をもとにして、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員がどれくらいの配置が必要かを考えていくことになります。

「利用者数」というのは原則として「前年度の平均利用者数」をいいますが、「前年度(前年4月1日~本年3月31日)」の実績ができるまでは以下のような実績期間ごとによって「利用者数」の計算方法が異なります。

| 実績期間 | 利用者数 |

|---|---|

| 指定時から 6ヶ月未満の実績しかない |

推定値 (利用定員の90%) |

| 指定時から 6ヶ月以上12ヶ月未満の実績ができた |

直近6ヶ月間の「延利用者数」 ÷ 直近6ヶ月間の「開所日数」 |

| 指定時から 1年(12ヶ月)以上の実績ができた |

直近1年間の「延利用者数」 ÷ 直近1年間の「開所日数」 |

| 前年度(前年4月1日~本年3月31日) の実績ができた |

前年度(前年4月1日~本年3月31日)の 「延利用者数」÷ 前年度の「開所日数」 |

以上のように、就労移行支援の人員配置では、「利用者数」を基準に各職種(職業指導員、生活支援員、就労支援員)の人員配置を考えることになりますが、指定時から前年度1年間の実績ができるまでは毎月の平均利用者数を計算して人員配置基準を算出していくことになります。

例えば、令和7年8月1日を就労移行支援の指定日とした場合(利用定員20人とする)、各月の利用者数の計算式は以下のようになります。

| 年月 | 開業日から | 利用者数(計算式) |

|---|---|---|

| 令和7年8月 | 1月目 | ■定員の90% (20×0.9=利用者数18人) |

| 令和7年9月 | 2月目 | ■定員の90% (20×0.9=利用者数18人) |

| 令和7年10月 | 3月目 | ■定員の90% (20×0.9=利用者数18人) |

| 令和7年11月 | 4月目 | ■定員の90% (20×0.9=利用者数18人) |

| 令和7年12月 | 5月目 | ■定員の90% (20×0.9=利用者数18人) |

| 令和8年1月 | 6月目 | ■定員の90% (20×0.9=利用者数18人) |

| 令和8年2月 | 7月目 | ■直近6ヶ月間の平均利用者数 令和7年8月~令和8年1月の「延利用者数」 ÷令和7年8月~令和8年1月の「開所日数」 |

| 令和8年3月 | 8月目 | ■直近6ヶ月間の平均利用者数 令和7年9月~令和8年2月の「延利用者数」 ÷令和7年9月~令和8年2月の「開所日数」 |

| 令和8年4月 | 9月目 | ■直近6ヶ月間の平均利用者数 令和7年10月~令和8年3月の「延利用者数」 ÷令和7年10月~令和8年3月の「開所日数」 |

| 令和8年5月 | 10月目 | ■直近6ヶ月間の平均利用者数 令和7年11月~令和8年4月の「延利用者数」 ÷令和7年11月~令和8年4月の「開所日数」 |

| 令和8年6月 | 11月目 | ■直近6ヶ月間の平均利用者数 令和7年12月~令和8年5月の「延利用者数」 ÷令和7年12月~令和8年5月の「開所日数」 |

| 令和8年7月 | 12月目 | ■直近6ヶ月間の平均利用者数 令和8年1月~令和8年6月の「延利用者数」 ÷令和8年1月~令和8年6月の「開所日数」 |

| 令和8年8月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和7年8月~令和8年7月の「延利用者数」 ÷令和7年8月~令和8年7月の「開所日数」 |

| 令和8年9月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和7年9月~令和8年8月の「延利用者数」 ÷令和7年9月~令和8年8月の「開所日数」 |

| 令和8年10月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和7年10月~令和8年9月の「延利用者数」 ÷令和7年10月~令和8年9月の「開所日数」 |

| 令和8年11月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和7年11月~令和8年10月の「延利用者数」 ÷令和7年11月~令和8年10月の「開所日数」 |

| 令和8年12月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和7年12月~令和8年11月の「延利用者数」 ÷令和7年12月~令和8年11月の「開所日数」 |

| 令和9年1月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和8年1月~令和8年12月の「延利用者数」 ÷令和8年1月~令和8年12月の「開所日数」 |

| 令和9年2月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和8年2月~令和9年1月の「延利用者数」 ÷令和8年2月~令和9年1月の「開所日数」 |

| 令和9年3月 | 1年間の実績が できた |

■直近1年間の平均利用者数 令和8年3月~令和9年2月の「延利用者数」 ÷令和8年3月~令和9年2月の「開所日数」 |

| 令和9年4月 | 前年度(4月~翌3月) の実績ができた |

■前年度の平均利用者数 前年度(令和8年4月~令和9年3月)の「延利用者数」 ÷前年度(令和8年4月~令和9年3月)の「開所日数」 |

| 令和10年4月 | 前年度(4月~翌3月) の実績ができた |

■前年度の平均利用者数 前年度(令和9年4月~令和10年3月)の「延利用者数」 ÷前年度(令和9年4月~令和10年3月)の「開所日数」 |

上記のケースでいえば、令和9年4月になればようやく「前年度」の実績ができることになりますので、前年度の実績をもとに計算した「平均利用者数」から、職業指導員、生活支援員、就労支援員の必要配置数を計算し、その必要配置数が1年間(上記のケースでは令和9年4月から令和10年3月まで)の人員配置基準となります。

例えば、上記のケースで令和9年4月に前年度の平均利用者数が12人となった場合

- 職業指導員、生活支援員

平均利用者数12人÷6=(常勤換算で)2人となり、職業指導員と生活支援員のどちらかが常勤である必要があるため、職業指導員1人(常勤)、生活支援員1人以上(非常勤で常勤換算1分)といった配置となります。

- 就労支援員

平均利用者数12人÷15=(常勤換算で)0.8人となり、就労支援員1人(非常勤で常勤加算0.8分)といった配置となります。

就労移行支援の人員配置基準は、以上のように実績ができた期間によって計算の対象月が異なりますので、当該事業所の指定日を基準にして各月の平均利用者数を計算する対象月を表にするなどして管理するようにしましょう。

就労移行支援の勤務形態一覧表(シフト表)の作成

「利用者数」から人員配置基準の必要配置数を計算できたら、次に勤務形態一覧表(シフト表)を作成していきます。勤務形態一覧表は人員配置基準をクリアしているかどうかを判断するものですので、必ず毎月の勤務形態一覧表(予定と実績)を作成して人員配置を確認し保管するようにしましょう。

上記のモデルケースで(令和7年8月1日指定)で、令和9年4月時点の勤務形態一覧表を作成するとすれば以下のようになります(あくまで一例です。シンプルに考えられるように1週間分の勤務形態一覧表としています)。

| 職種 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 週の 時間 |

常勤 換算 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||

| 管理者 サビ管 |

A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.00 | 1.0 | ||

| 職業指導員 | B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.00 | 1.0 | ||

| 生活支援員 | C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.00 | 1.0 | ||

| 生活支援員 | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.00 | 0.5 | ||

| 就労支援員 | E | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40.00 | 1.0 |

- 利用定員20人

- 平均利用者数12人

- 職業指導員・生活支援員 平均利用者数12÷6=2.0(常勤換算)

- 就労支援員 平均利用者数12÷15=0.8(常勤換算)

- 営業日:月曜日~土曜日

- 職業指導員Bが常勤(所定労働時間 週40時間)

この場合、就労移行支援の人員配置基準の必要職員数は、職業指導員・生活支援員では「2.0」以上、就労支援員では「0.8」以上必要になります。

上記の勤務形態一覧表では、管理者サビ管を除いた職員の配置は、職業指導員・生活支援員では、職業指導員1.0+生活支援員1.0+生活支援員0.5=2.5となり「2.0」をクリア、就労支援員では、就労支援員=1.0となり「0.8」をクリアしていることになり、人員基準を満たしていることになります。

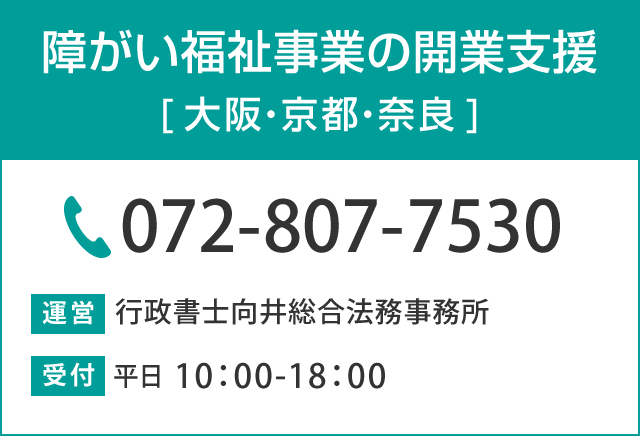

当事務所では、大阪、京都、奈良の就労移行支援の事業所様の開業支援、運営支援を行っております。就労移行支援の人員配置基準は、指定後しばらくは基準となる数値が変動することになりますので、月ごとに就労移行支援の事業所に通所してくれた利用者の数などを記録しておく必要があります。

就労移行支援の人員配置基準は、前年度(4月1日~翌3月末)の実績ができるまでは毎月変動することになりますが、その基準となる数値を管理しながら就労移行支援の人員配置を考えなければ、気がつかないうちに人員欠如となってしまっていた・・・ということになってしまいます。

人員欠如になってしまっていた場合には、「サービス提供職員欠如減算」に該当することになりますので、実地指導で人員欠如を指摘され、給付金の返還となってしまう可能性があります。「知らなかった」では許されませんので、就労移行支援の人員配置基準は、月ごとに管理して記録に残すようにしましょう。

当事務所では、就労移行支援の運営支援や書類チェックサービスなども行っておりますのでご利用ください。

※無料相談は行っておりません。