福祉・介護職員処遇改善加算の概要

障がい福祉サービス(児童福祉サービス)には、「福祉・介護職員処遇改善加算」という加算を算定することができます。実際に多くの事業所でこの加算を算定しているのですが、算定要件が複雑でよくわからない・・・というのが正直なところではないでしょうか?

この福祉・介護職員処遇改善加算は端的にいえば、「事業所で勤務する職員(主に利用者に直接サービスを提供する直接処遇の職員)」にこの加算で取得した金額以上(1円でも多く)の金額を分配することを条件に、通常の障がい福祉サービスの基本報酬とは別に支給される加算です。

通常、障がい福祉サービスの報酬や加算については3年に1度のペースで改定されるのですが、この福祉・介護職員処遇改善加算は頻繁に見直しがなされており、その度に新しい加算の階層が加わったり、加算要件が複雑になってきています。行政に提出する処遇改善加算関係の書類の様式も頻繁に変更されますので事業所の方々の理解も追いついていないというのが現状のようです。

ただ、令和6年度改正により「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」と3つに分かれていた処遇改善加算が一つに統一され混乱を極めていた制度もある程度の簡略化されることとなりました。

福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法

障がい福祉サービス(児童福祉サービス)における加算は、加算の種類ごとに通常は「単位」で設定されています。しかし、処遇改善加算は他の加算とは異なり、「単位」ではなく「加算率」という率(%)で設定されています。

そして、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月当りの総単位数にサービス別加算率を乗じて(掛け算して)計算された単位数を算定することとなります。

① ( 基本サービス費 + 各種加算減算 ) × サービス別加算率 = 処遇改善加算の単位数

② 処遇改善加算の単位数 × 地域区分ごとの1単位の単価 = 処遇改善加算の金額

| サービス区分 | 福祉・介護職員処遇改善加算 | |||

|---|---|---|---|---|

| (Ⅰ) | (Ⅱ) | (Ⅲ) | (Ⅳ) | |

| 居宅介護 | 41.7% | 40.2% | 34.7% | 27.3% |

| 重度訪問介護 | 34.3% | 32.8% | 27.3% | 21.9% |

| 同行援護 | 41.7% | 40.2% | 34.7% | 27.3% |

| 行動援護 | 38.2% | 36.7% | 31.2% | 24.8% |

| 重度障害者等包括支援 | 22.3% | - | 16.2% | 13.8% |

| 生活介護 | 8.1% | 8.0% | 6.7% | 5.5% |

| 施設入所支援 | 15.9% | ー | 13.8% | 11.5% |

| 短期入所 | 15.9% | ー | 13.8% | 11.5% |

| 療養介護 | 13.7% | 13.5% | 11.6% | 9.9% |

| 自立訓練 (機能訓練) |

13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |

| 自立訓練 (生活訓練) |

13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |

| 就労選択支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |

| 就労移行支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |

| 就労継続支援A型 | 9.6% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |

| 就労継続支援B型 | 9.3% | 9.1% | 7.6% | 6.2% |

| 就労定着支援 | 10.3% | - | 8.6% | 6.9% |

| 自立生活援助 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |

| 共同生活援助 (介護サービス包括型) |

14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |

| 共同生活援助 (日中サービス支援型) |

14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |

| 共同生活援助 (外部サービス利用型) |

21.1% | 20.8% | 19.2% | 15.2% |

| 児童発達支援 | 13.1% | 12.8% | 11.8% | 9.6% |

| 放課後等デイサービス | 13.4% | 13.1% | 12.1% | 9.8% |

| 居宅訪問型児童発達支援 | 12.9% | ー | 11.8% | 9.6% |

| 保育所等訪問支援 | 12.9% | ー | 11.8% | 9.6% |

| 福祉型障害児入所施設 | 21.1% | 20.7% | 16.8% | 14.1% |

| 医療型障害児入所施設 | 19.1% | 18.7% | 14.8% | 12.7% |

(厚生労働省通知)

この計算によれば、事業所の売上が多ければ多いほど処遇改善加算として受給できる金額が上がるということになります。

(1) 例えば、大阪府枚方市で放課後等デイサービスを経営している事業所(モデルケース)で、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合は以下のように計算します。

・時間区分2(医ケア児以外) サービス提供時間3時間 609単位(月20日通所したと仮定)

・児童指導員等加配加算 常勤専従・経験5年以上 187単位

・減算なし 0単位

・地域区分(枚方市5級地) 1単位10.60円

・サービス別加算率 13.4%(放課後等デイサービス、処遇改善加算Ⅰ)

① ( 基本サービス費609単位×20日 + 児童指導員等加配加算187単位×20日 - 減算0 ) × サービス別加算率 13.4%

= 15,920単位 × サービス別加算率 13.4%

= 2133.28単位(1単位未満四捨五入)

= 2,133単位(1月当りの単位数)

② 処遇改善加算の単位数2,133単位 × 地域区分ごとの1単位の単価10.60円

= 22,609.8円(1円未満切捨て)

= 22,609円(1人あたりの処遇改善加算の月額)

③ 月20日通所した児童が7人いたとすれば

22,609円 × 7人 = 158,263円(1月あたりの処遇改善加算の総額)

福祉・介護職員処遇改善加算をスタッフに配分する際のポイント

福祉・介護職員処遇改善加算は、制度の複雑さもあってなかなかとっつき難いものですが、従業員の方に処遇改善加算で取得した加算分を配分する際にはいくつかのポイントがあります。事業所様からの問い合わせが多いのもここの部分です。

Ⅰ、処遇改善加算の算定額を「上回る額」の賃金改善を実施すること。

処遇改善加算は、1年間のサービス提供月(毎年4月から翌年3月)をとおして算定された加算額を、その算定された加算額を超える金額になるように賃金改善額として対象スタッフに支給しなければなりません。

例えば、処遇改善加算額として1年間(毎年4月から翌年3月までのサービス提供月)に300万円を取得したとします。この場合、福祉・介護職員に対して3,000,001円以上になるように(1円でも高くなるように)賃金改善額として支給しなければなりません。加算で取得した金額を事業所に残すことは認められておらず、1円でも未払いがある場合は全額返還となります。

また、賃金以外の処遇改善(職場環境等要件の整備等)の費用や福利厚生費は本加算の賃金改善額とはなりません。

福祉・介護職員等処遇改善加算の実績報告書については、「事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(最終は毎年7月末まで)」に作成して提出しなければならないのですが、その実績報告書で事業所が取得した処遇改善加算額よりも多くの賃金改善を行ったという報告をすることになります。

処遇改善加算の従業員への支給額が、事業所に算定された処遇改善加算額以下であった場合には、不正請求とみなされて、「足らない差額分」ではなく、事業所に算定された「処遇改善加算額の全額」が返還対象となってしまいます。

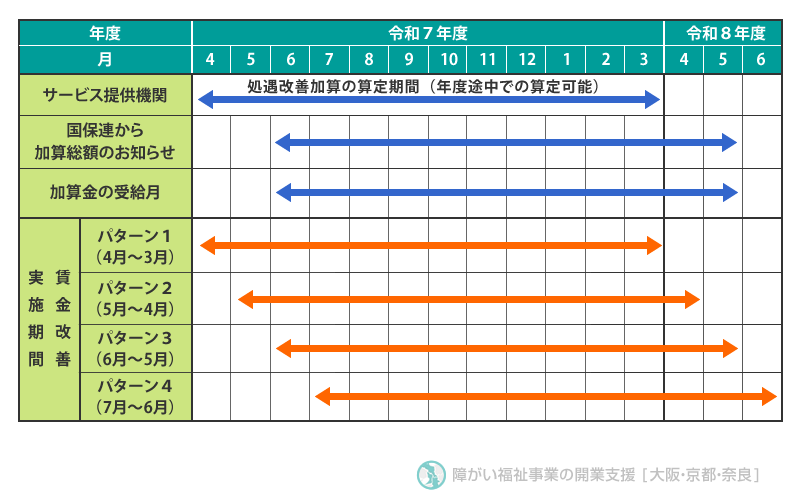

また、事業所を運営するうえでのテクニカルな話ではありますが、「加算算定期間(加算対象サービス提供月)」と「賃金改善実施期間」をあえてずらして処遇改善加算の計画書を作成するべきでしょう。期間をずらすことによって加算金額が入金されてからその金額を配分にまわすことができるからです。

ここで、賃金改善実施期間というのは、事業所が取得した処遇改善加算のお金を実際に福祉介護職員に賃金として支払う期間のことをいいます。

この賃金改善実施期間は、原則として4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年3月までの最長12か月間とされていますが、次の条件を満たす場合であれば、毎年4月から翌年3月でなく、例えば、毎年6月から翌年5月までのように少しずらして設定することができます。

- 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定期間を同じ月数であり、連続する期間であること。

- 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。

- 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算受給月の翌月以前であること。

- 前年度および今年度に支給される処遇改善加算による賃金改善実施期間と重複しないこと

⇒賃金改善実施期間は下図のパターンから設定します。

※パターン4については、認めていない自治体もあるようです。

処遇改善加算の金額については、毎月、国民健康保険団体連合会(国保連)から報酬の支給決定通知とともに「福祉・介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」が送られてきます。このお知らせを管理して算定された処遇改善加算の金額を把握するようにしましょう。

Ⅱ、賃金改善の対象となる職種は直接処遇職員(福祉・介護職員)を基本としますが、事業所の判断により福祉・介護職員以外への配分も含め、事業所内で柔軟な配分が認められています。

処遇改善加算の制度がはじまった平成24年度頃は、処遇改善加算の配分が認められる職種は直接処遇職員(福祉・介護職員)に限られていましたが、現在では、「福祉・介護職員(※)への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める」とされており、福祉・介護職員への配分が基本であるが、事業所の判断により福祉・介護職員以外(例えば、管理者や事務員、サービス管理責任者など)にも配分することが可能となっています。

(※) 福祉・介護職員は、次のいずれかの職種とする。

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、就労定着支援員、就労選択支援員、地域生活支援員、訪問支援員、夜間支援従事者、共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職

各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず、上記の対象職種に対等する従業者は対象となること。

上記の他、各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされていないが、福祉・介護職員と同様に、利用者への直接的な支援を行うこととされ、その配置を報酬上の加算として評価されている以下の職員については、対象に含めて差し支えないこととする。

① 就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」(賃金向上達成指導員配置加算)

② 就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」(目標工賃達成指導員配置加算)

③ 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)

よく質問されるのが、法人役員へ処遇改善加算を配分してもいいのか?という点です。結論としては、法人代表者以外の役員であれば、「使用人兼務役員」としての地位に対して処遇改善加算を配分することは可能です。もちろん実際に福祉・介護職員として労務に服していることが前提になります。法人代表者の場合は、税務上、「使用人兼務役員」としての地位が認められないので、処遇改善加算を配分することはできません。

Ⅲ、均等に配分する必要はなく事業所の裁量で支給すればよい。

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象となる項目を特定したうえで行う必要があります。また、一定程度(処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1)以上を、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」として配分することが必要です。国が毎月分の給料UPを狙って設けられた要件でしょう。

ただ、上記のように処遇改善加算は、そのすべてを直接処遇職員に配分しなければならないわけではありません。また、均等に配分しなければならないわけでもありません。

弊所の顧問先企業様には、処遇改善加算分として支給する項目は、基本給に組み込むよりも「処遇改善手当」(決まって毎月支払われる手当)として一定程度(処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1)以上の配分を毎月行い、その残額を賞与等の一時金で配分するようにお勧めしております。国は基本給による賃金改善を推奨していますが、実務的には基本給に含めてしまうと本来の基本給部分と加算による賃金改善部分の区別がつきにくくなり、従業員としても処遇改善加算分の賃金改善がなされているのかがわかりにくくなるからです。

また、福祉・介護職員処遇改善加算計画書を法人一括で提出しているのであれば、A事業所で算定された処遇改善加算額をB事業所の職員に配分することは可能です。この場合、法人全体で算定された処遇改善加算額よりも、法人全体で配分された賃金改善額が1円でも多くなっていれば大丈夫です。ただし、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は認められません。

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件

福祉・介護職員処遇改善加算を算定したい場合、原則として毎年2月末日までに管轄の自治体に福祉・介護職員に対して行う処遇改善の計画を記した障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する必要があります。

そして、その計画書において、どのランクの福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件を満たしているのかが決まります。各ランクの算定要件は以下のとおりです。

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 以下の①~⑧すべてを満たすこと

① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

⑦ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)

⑧ 職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 以下の①~⑥、⑧を満たすこと

① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

⑧ 職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 以下の①~⑤、⑧を満たすこと

① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)

⑧ 職場環境等要件

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 以下の①~④、⑧を満たすこと

① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)

② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)

③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

⑧ 職場環境等要件

<労働関係法令の遵守>

上記の処遇改善加算のどの加算区分においても、算定月の前12ヶ月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働関連法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないことが必要です。

① 月額賃金改善要件 Ⅰ(月給による賃金改善)

加算Ⅰ~Ⅳのどれを算定する場合でも、加算Ⅳの加算額の2分の1以上を「基本給」又は「決まって毎月支払う手当」(以下「基本給等」という)の改善に充てることが必要です。

加算を未算定の事業所が、新規に算定しはじめる場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はありません。基本給等以外の手当や一時金を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件をクリアしていればOKです。

すでに要件を満たしている事業所は、新たな取組みを行う必要はありません。ただし、本要件を満たすために、新たに基本給等の引き上げを行う場合には、基本給等の引き上げはベースアップ(賃金表の改定により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことが基本となります。

② 月額賃金改善要件 Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)旧ベースアップ等支援加算未算定の場合のみ

令和6年5月31日時点で、旧加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等支援加算を未算定の事業所が、加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、令和7年度においては、仮に旧ベースアップ等加算を算定した場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを実施しなければなりません。

次の事業所については、この要件は適用されません。

- 令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所

- 令和6年6月以降に開設された事業所

③ キャリアパス要件 Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)

次のイ、ロ、ハのすべてに適合すること

イ)介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定めていること

ロ)イに掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系について定めていること

ハ)イ・ロの内容についえ就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

① イについては、上級ヘルパー、中級ヘルパー、初級ヘルパー、生活支援員等直接処遇をする職員に対して、2階級以上の「職位」を定めます。 指定基準上当然配置する管理者、サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者といった、職種のみ定めたものは不可です。 職位の名称は法人独自のもので構いません。また、各職位における「職責」や「職務内容」も併せて定めておくことが望ましい。

② ロについては、「職位」に応じて給与基準を分ける、あるいは上位職位に○手当を付ける等、上位の職員を賃金で評価し、各職位に対応する賃金を明示する。

③ ハについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

④ キャリアパス要件 Ⅱ(研修の実施等)

次のイ、ロのすべてに適合すること

イ)介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一または二の具体的な計画を作成し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保していること

計画書には、事業所として今年度どのような目標を立てたかを記載しましょう。

一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を実施しうるとともに、介護職員の能力評価を行うこと

「月1回以上社内研修又は外部研修の実施」「OJTの実施」など

二 資格取得のための支援を実施すること(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費や受講料の援助など)

「資格取得のための費用(交通費、受講料等)の援助」「研修受講のための勤務シフトの調整」など

ロ)イについて、すべての介護職員に周知していること

ロについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

⑤ キャリアパス要件 Ⅲ (昇給の仕組みの整備等)

次のイ、ロのすべてに適合すること

イ)介護職員について、経験や資格等に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三のいずれかに該当する仕組みであること

一 経験に応じて昇給する仕組み・・・「勤続年数」「経験年数」など

二 資格等に応じて昇給する仕組み・・・「介護福祉士」「実務者研修修了者」など

三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み・・・「実技試験」「人事評価」など

ロ)イの内容について、就業規則等の書面で整備し、すべての介護職員に周知していること

① イについては、上級ヘルパーや生活支援員等、上位の職位になるためにはどうしたらよいか(昇格・昇給要件・任用要件)を定めましょう。 例えば、 「勤続5年以上」「サービス提供○○時間以上」(経験) 「介護福祉士有資格者」「実務者研修修了者」(資格) 「当法人が実施する昇任試験に合格する」「人事評価で適当と認められること」(評価) なお、試験や人事評価で昇給する仕組みは「年1回」とか「毎年10月」など、規程等の中で具体的に判定時期が明示されている必要があります。

② ロについては、就業規則、給与規程等に上記の①②を記載し、福祉・介護職員へ周知する。キャリアパス表等で就業規則とは別に定めても構いません。

⑥ キャリアパス要件 Ⅳ(改善後の年額賃金要件)

経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。すでに該当者がいる場合は、新たに設ける必要はありません。ただし、次のように例外的に賃金改善が困難であって合理的な説明がある場合には、この限りではありません。

- 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

- 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

⑦ キャリアパス要件 Ⅴ(配置等要件)

福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。

※重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要です。

⑧ 職場環境等要件

以下に掲げる処遇改善の取組みを実施すること。

- 加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組みを実施し、「生産性向上(業務改善および働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組み(うち⑱は必須)を実施すること。

- 加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1以上の取組みを実施し、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2以上の取組みを実施すること。

ただし、1法人あたり1の施設または事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組みを実施していれば「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとされます。

また、加算ⅠまたはⅡを算定する場合は、職場環境要件等の改善に係る取組みについて、ホームページへの掲載等により公表しなければなりません。具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載することが必要です。

職場環境等要件

| 区分 | 内容 | |

|---|---|---|

| 入職促進に 向けた取組 |

① | 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |

| ② | 事業所の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 | |

| ③ | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 (採用の実績でも可) |

|

| ④ | 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 | |

| 資質の向上や キャリアアップに 向けた支援 |

⑤ | 働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようと する者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成 研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 |

| ⑥ | 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 | |

| ⑦ | エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 | |

| ⑧ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |

| 両立支援・多様な 働き方の推進 |

⑨ | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |

| ⑩ | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員 への転換の制度等の整備 |

|

| ⑪ | 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、 付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ 等に取りんでいる |

|

| ⑫ | 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り 組んでいる |

|

| ⑬ | 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 | |

| 腰痛を含む心身 の健康管理 |

⑭ | 業務や福利厚生施設、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |

| ⑮ | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の 実施 |

|

| ⑯ | 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、 管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 |

|

| ⑰ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |

| 生産性向上のための 業務改善の取組 |

⑱ | 職場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |

| ⑲ | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の 整備を行っている |

|

| ⑳ | 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている | |

| ㉑ | 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン 端末等)の導入 |

|

| ㉒ | 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員 間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 |

|

| ㉓ | 業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の 準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担う など、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 |

|

| ㉔ | 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTイン フラの整備、人事管理システムや福利厚生等の共通化、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |

|

| やりがい・働きがいの 醸成 |

㉕ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員に気づきを踏まえた勤務環境 や支援内容の改善 |

| ㉖ | 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や 住民との交流の実施 |

|

| ㉗ | 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |

| ㉘ | 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 | |

福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパスプランの例

訪問系サービス事業所の福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパスプランの例

| 職位 ① |

職責及び職務内容 | 任用要件 ③ |

賃金評価 ② |

|---|---|---|---|

| 上級 ヘルパー |

・中級、初級ヘルパーを指導する。 ・困難事例へ対応する。 |

・介護福祉士有資格 ・当法人でのサービス提供時間が 900時間以上 ・当法人が実施する 上級ヘルパー試験に合格 |

・上級ヘルパー手当 ・5,000円/月 ・時給50円アップ |

| 中級 ヘルパー |

・専門性をもって サービス提供できる。 |

・介護福祉士有資格 ・当法人でのサービス提供時間が 500時間以上 ・当法人が実施する 中級ヘルパー試験に合格 |

・中級ヘルパー手当 ・3,000円/月 ・時給30円アップ |

| 初級 ヘルパー |

・上級ヘルパーの指導のもと サービス提供ができる。 |

上記表の ①職位 ②賃金評価 は、キャリアパス要件Ⅰでの必須項目。③任用要件は、キャリアパス要件Ⅲでの必須項目。

日中活動系サービス事業所の福祉・介護職員処遇改善加算のキャリアパスプランの例

| 職位 ① | 対象職種 | 職責及び職務内容 | 任用要件 ③ | 賃金評価 ② |

|---|---|---|---|---|

| 主任級 | 職業指導員 生活支援員 |

|

|

|

| 一般 | 職業指導員 |

|

||

| 生活支援員 |

|

上記表の ①職位 ②賃金評価 は、キャリアパス要件Ⅰでの必須項目。③任用要件は、キャリアパス要件Ⅲでの必須項目。

※上記のキャリアパス表はあくまで例示です。職位、職責及び職務内容、任用要件、賃金体系等について各法人でそれぞれの実状に合った内容のキャリアプランを作成しましょう。

福祉・介護職員処遇改善加算の計画書・実績報告書の提出手続き

福祉・介護職員処遇改善加算を算定するには、事業所を管轄する各自治体(指定権者)で定められた期限までの所定の書類を提出しなければいけません。自治体(指定権者)によって若干の違いがありますが、多くの自治体では以下のような期限までに提出することとなっています。

Ⅰ、処遇改善加算の計画書を提出する

- 既に処遇改善加算を算定している事業所・・・毎年2月末日までに提出

- 新規で処遇改善加算を算定したい事業所・・・加算算定月の前々月末日までに提出

福祉・介護職員処遇改善加算を取得しようとする事業所では、まず管轄の自治体(指定権者)に「障害福祉サービス等処遇改善計画書」を提出する必要があります。

福祉・介護職員処遇改善加算の計画書は、毎年4月から翌年3月までの福祉・介護職員等の処遇改善に関する計画を提出するものです。原則として、毎年2月末日が期限となっています(例外的に4月15日までとされる年度もあります)。この計画書は処遇改善加算を算定したい年度は事前に「毎年度」提出する必要があります。提出し忘れるとその対象期間は処遇改善加算が算定されませんので注意しましょう。

※処遇改善加算の計画書は、あくまでも「計画」ですので、実際の配分が計画書どおりとならなくても問題ありません。ただし、実績報告書には実際に支払った配分方法を記載し報告しなければなりません。

※処遇改善加算を提出するタイミングについては、原則として毎年2月末日までなのですが、様式変更などもあり、提出期限が変更される場合があります。処遇改善加算の計画書を作成・提出する前に必ず自治体のホームページなどで提出期限を確認するようにしましょう。

Ⅱ、処遇改善加算の報告書を提出する。

- 毎年度7月末日までの提出

福祉・介護職員処遇改善加算を算定した事業所では、「前年度は実際にどのような賃金改善を行った」という内容の実績の報告書を提出しなければなりません。この処遇改善加算の実績報告書の提出も処遇改善加算の算定要件ですので、提出し忘れてしまうと加算で算定された金額の返還となってしまいます。

※処遇改善加算の実績報告書は、国民健康保険団体連合会(国保連)から毎月送付される「処遇改善加算総額のお知らせ」をもとに、賃金改善実施期間における賃金改善額を計算します。

福祉・介護職員処遇改善加算の書類作成・提出代行の料金

(大阪・京都・奈良の事業所様 限定)

当事務所では、福祉・介護職員処遇改善加算の計画書の作成・提出、実績報告書の作成・提出の業務を受け賜わっております。計画書の作成・提出代行と報告書の作成・提出代行とに分かれます。

(当事務所の対象エリアとして、大阪・京都・奈良の事業所様を対象としておりますが、大阪・京都・奈良以外にも事業所がある法人様は一度ご相談ください。)

| 処遇改善加算の計画書作成・提出代行(税別) | 1法人(5事業所まで) 10万円 |

|---|

※5事業所を超える場合は別途お見積りとなります。

※特定処遇改善加算も算定する場合は別途お見積りとなります。

| 処遇改善加算の報告書作成・提出代行(税別) | 1事業所 5万円。 但し、最低10万円~ |

|---|

※特定処遇改善加算も算定している場合は別途お見積りとなります。

※1事業所の従業員の人数が10人以上となる場合は別途お見積りとなります。

当事業所と顧問契約を締結されている事業所様におかれましては、処遇改善加算の書類作成・提出代行の料金が顧問業務に含まれる場合がございますので、その場合は顧問契約の範囲内での業務となります。

福祉・介護職員処遇改善加算の書類作成、提出代行をご依頼いただく際にご準備いただきたい資料

福祉・介護職員処遇改善加算の「計画書」の場合

- 就業規則または賃金規程

- キャリアパスプラン(過去に作成している場合)

福祉・介護職員処遇改善加算の「実績報告書」の場合

- 対象従業員の賃金改善実施期間の給料明細もしくは賃金台帳(写し)

- サービス提供期間(4月~翌年3月)が対象となる「処遇改善加算総額のお知らせ」