グループホーム(共同生活援助)では、地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

目次

対象者

グループホームを利用できる対象者は、障がい程度区分が区分1以下に該当する身体障がい者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくは、これに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障がい者及び精神障がい者です。障がい程度区分が2以上の方であってもグループホームの利用を希望する場合には、グループホームを利用することは可能です。

事業所の種類

グループホーム(共同生活援助)の事業所には以下の種類があります。

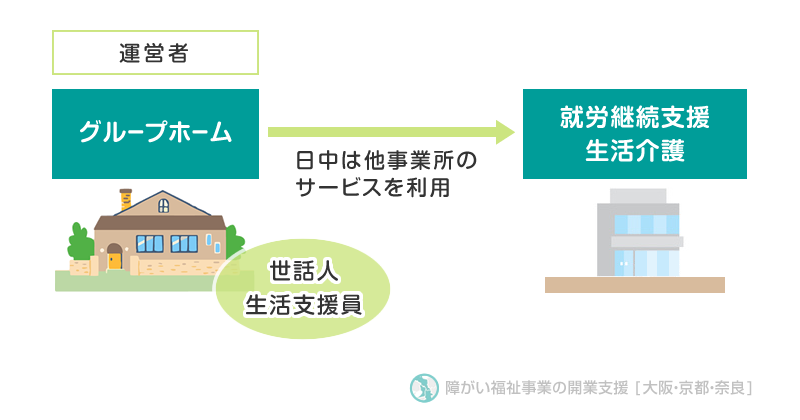

①介護サービス包括型:事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所

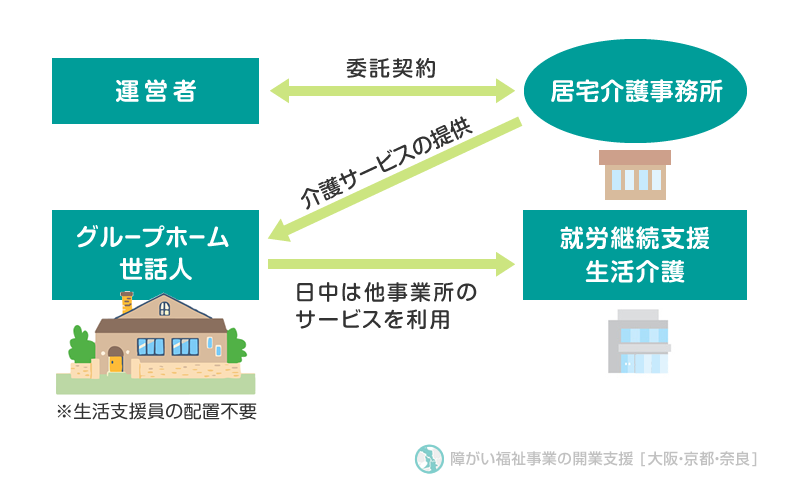

②外部サービス利用型:介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所

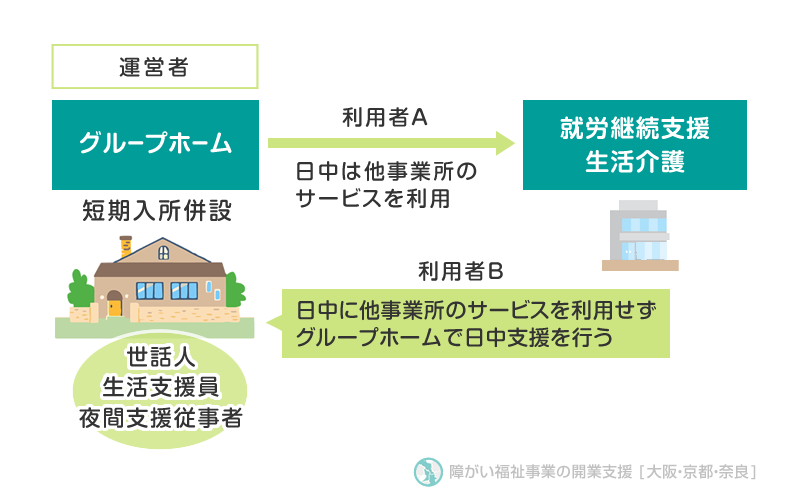

③日中サービス支援型:重度障がい者の方を対象として、日中もグループホームで支援する事業所(平成30年に新設)

①介護サービス包括型

介護サービス包括型は、事業所のスタッフが介護サービスをすべて提供し、利用者の状態に応じて生活支援員を配置します。グループホームで一番多い種類です。

②外部サービス利用型

外部サービス利用型は、介護サービス包括型とは異なり、介護サービスを事業所が委託契約を締結した指定居宅介護事業所が行います。外部のスタッフが介護サービスを行いますので生活支援員の配置は必要ありません。

③日中サービス支援型

日中支援型は重度障がい者の方を対象とした事業で、夜間を含む一日を通した常時の支援体制を確保しつつ介護サービスを提供します。日中支援型では、短期入所(ショートステイ)の併設が必要となります。

また、地方公共団体が設置する協議会に定期的(年1回以上)に活動状況の報告が必要となるなど運営面も厳格となります。

グループホーム(共同生活援助)の開業手順

グループホーム事業を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

1、法人を設立する

グループホームの事業所は、運営主体が法人でないといけません。個人では事業所の指定を受けることはできません。

一口に法人といっても株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など、いくつかの種類がありますので、手続きの時間や費用なども比較検討して、自分達の事業所運営に適した法人形態を決めていきましょう。

2、都道府県(市町村)から「指定」を受ける

都道府県(市町村)ごとに指定申請手続きのスケジュールが決められています。そのスケジュールに合わせて役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成をしていくことになります。指定日(事業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が変わります。

例えば、

- 大阪市の場合 事前協議 → 指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定

- 京都市の場合 事前相談 → 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定

- 奈良市の場合 事前相談 → 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定

※日中サービス支援型の場合、事業者としての妥当性について事前審査が実施される自治体もあります(例 大阪市)

事前協議(事前相談)の次は、指定申請を行います。指定申請では、住居物件が適法な状態であることや人員基準を満たしていることなどを証明するために各種資料の収集や申請書類を作成していくことになります。

指定申請の際には、様々な多くの書類を作成していくことになりますが、大きなポイントとなる部分を挙げるとすれば、Ⅰ:人員基準、Ⅱ:物件の適法性・設備基準、Ⅲ:協力医療機関の同意 がポイントとなります。

Ⅱ 物件の間取りが適切で、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、消防法に 適合しているか。設備基準を満たしているか

Ⅲ 協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

Ⅰ.グループホーム事業の指定申請が受理されるためには、グループホーム事業の人員配置基準(人員基準)を満たしていなければいけません。

グループホーム事業の指定申請が受理されるためには、サービス管理責任者を中心とした人員配置が非常に重要となります。また、人員配置は指定を取得した後の運営面でも非常に重要となる基準になります。サービス管理責任者の要件と一緒に正しく理解しておきましょう。

⇒サービス管理責任者

指定共同生活援助(グループホーム)の人員基準

| 職 種 | 人員配置基準 | 常勤 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|

| 管理者 | 1名以上 | 常勤 | 兼務可 | |

| サービス 管理責任者 |

兼務可 ①利用者が30人以下…1人以上 ②利用者が31人以上の場合・・・1人に、利用者数が30人を超えて30 orその端数を増すごとに+1人以上 |

同一法人内の他事業所サビ管と兼務可能な自治体あり。 | ・資格要件 ・実務経験 ・研修要件 |

|

| 従業者 | 介護包括型・日中支援型 | 外部利用型 |

(日中支援型) ・共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて ・世話人及び生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない |

資格不要 |

| 以下①②それぞれにおいて人員を配置する。 ①世話人:常勤換算方法で利用者数を6で除した数以上 (日中支援型は5で除した数以上) ②生活支援員:常勤換算方法で、以下のa~dの数を合算した数以上 a)障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数 b)障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数 c)障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数 d)障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数 |

以下において人員を配置する。 ①世話人:常勤換算方法で利用者数を6で除した数以上 ②生活支援員:配置不要 ●介護サービスの手配(アレンジメント)が必要 ●外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託した実施 ※介護サービス提供に際して事前に指定居宅介護サービス事業者と 業務委託する契約の締結が必要。また、運営規程に受託居宅介護 サービス事業者の名称及び所在地の明記が必要。 |

|||

Ⅱ.グループホーム事業の指定申請が受理されるためには、物件の間取りが適切であり、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、消防法に適合していなければなりません。

グループホームの事業所として使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。

また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけませんので、関係各部署と慎重に協議を進めていきます。

さらに、以下の設備要件を満たしていることが必要です。

指定共同生活援助(グループホーム)の設備基準

| 設 備 | 要 件 |

|---|---|

| 居室 |

1人一室の居室を確保すること。 居室面積は収納スペースを除き7.43㎡以上であること。 |

| 立地場所 | 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と 同程度に地域住民と交流できる場所であること。 |

| その他 | 10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、 浴室など日常生活を送る上で必要な設備を配置する。 また、相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。 共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば車いすの利用者がいる場合は 必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて 工夫されたものであること。 |

共同生活援助(グループホーム)事業の事業者としての指定を受けるためには、以下の最低定員を満たしていることが必要です。

- 指定事業所の場合:4人以上(サテライト型住居の利用者を含む)

- 共同生活住居の場合:2人以上10人以下(既存建物を利用する場合は2人以上20人以下)

- ユニットの定員:2人以上10人以下

その他の要件として以下が重要です。

共同生活住居

複数の居室に加えて、居間、食堂、便所、浴室等を有する1つの建物をいいます。ただし、複数の利用者が共同生活を営むことが可能な広さを有するマンション等の住戸(ワンルームタイプなどの住戸を複数利用する場合を含む)については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸(住戸群)を共同生活住居として捉えます。

サテライト型住居

共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人暮らしをしたいというニーズにも応え、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、グループホームの支援形態として本体住居の密接な連携を前提として、ユニットなど一定の設備基準を緩和した1人暮らしに近いサテライト型住居があります。

防火安全対策

障がい区分程度が重い方が利用するグループホーム(障がい支援区分4以上の者が概ね8割を超える施設)では、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施等が義務付けられました。また、自動火災報知設備や火災通報装置、消火器の設置、スプリンクラー整備の設置が必要となる場合があります。

事業を行う際は、事前に必ず地元の消防署予防課と協議し、必要となる防火対策の具体的な内容等を確認し、対策を講じるようにしましょう。非常災害に関する具体的な計画を策定、非常災害時の消防機関等への通報先を把握し、職員への周知および定期的な避難訓練の実施を行う必要があります。

Ⅲ.協力医療機関の同意(ハンコ)を得られるか

グループホームを運営する場合、サービス提供中に利用者が突然の体調不良になったり異変が起こった場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。

この協力医療機関の同意(ハンコ)を取るのに苦労する方もいらっしゃいます。開業手順のはやい段階で協力してくれそうな医療機関に打診しておきましょう。

3、指定申請書類が受理されて審査を経た後に、ようやく「指定」を取得することができます

指定を取得することも大切ですが、指定を取得した後の「運営」こそが重要です。指定を取得することによってようやく事業運営のスタートラインに立てただけなのです。

とくに、グループホームのような障がい福祉サービス事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。当事務所では、法令に適合した運営を行っていただけるように運営コンサルティングサービスも行っております。

グループホーム(共同生活援助)の指定申請手続きに詳しい行政書士が支援

グループホーム(共同生活援助)をはじめとする障がい福祉サービス事業の指定申請では、行政によって申請スケジュールが決められており、そのスケジュールに合わせた調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなければ開業時点(指定時)がどんどん後ろにズレこんでしまうことになります。これでは売上をあげられないのに物件家賃や従業員給料などの経費が出ていくだけになってしまい早々に事業運営ができなくなってしまいます。

そうならないためには、グループホーム(共同生活援助)の収支予算シミュレーションを考えながら開業時点(指定時点)を目標設定することにより、必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行っていかなくてはなりません。住居物件の賃貸借契約の締結や従業員との雇用契約のタイミングも開業時点を明確に設定することにより、「いつ締結すればいいのか?」「いつ雇用すればいいのか?」がわかってくるのです。

また、建築基準法の用途変更や消防法の消防設備の設置などが必要になると建築士や消防設備業者とのやりとりもでてきます。さらには、行政の各担当部署とも連絡調整が必要となってくるでしょう。事業開始時点(指定時点)という目標時点を目指して一つ一つ手続きをクリアしてことになります・

これらの手続きをスケジュールどおりに行うには指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。グループホーム(共同生活援助)の指定申請手続きの経験のない行政書士やコンサルタントが手続きを受託して「手続きが途中で頓挫してしまった・・・」「いつまでたっても開業できない・・・」という話はこの業界ではよく聞く話です。

当事務所では、グループホーム(共同生活援助)の指定申請の実績もございます。事前にしっかりとした事業計画を考えて開業手続きをすすめていきましょう。

当事務所にご依頼いただく3つのメリット

手続きだけではありません!!

当事務所では、単に「指定申請手続き」といった開業時の手続きのみに対応するだけではなく、開業後の運営面を見据えたコンサルティングも行います。例えば、処遇改善加算や食事提供体制加算をとるにはどのような要件をそろえればその「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの売上が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら指定申請の手続きをすすめていきます。

指定後の運営コンサルティングにも対応!!

障がい福祉サービス事業は、厳しいコンプライアンスが求められる業界です。グループホームのような居住系といわれるような事業でも定期的に行政による実地指導は入りますし、いいかげんな運営をしていては、行政から返金を指導されたり最悪の場合は指定取消となるケースもあります。当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業運営とコンプライアンス経営が両立するような運営コンサルティングを行っております。

グループホームの補助金にも対応!!

自治体によってはグループホーム(共同生活援助)開設に補助金を交付している場合があります。例えば、当事務所の所在地である枚方市では「枚方市グループホーム新規開設等整備補助金交付事業」が整備されており、枚方市内にグループホームを新規に開設し、またはグループホームの定員を増加するための増設(サテライト住居可)を行う事業所に対し、枚方市グループホーム新規開設等整備補助金が交付されます。

ただし、このような補助金の交付は自治体の年度毎の予算の範囲内で行われるため、予算を使い切った場合には受付を終了してしまいます。ですので、グループホーム開設や増設を検討されている方は自治体に事前に確認するようにしましょう。

グループホームの開業ご依頼の際の流れ

① 物件の目途をつけましょう。

この時点では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は役所との事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。

② サービス管理責任者を確保しましょう。

サービス管理責任者はグループホームを運営していくうえで非常に重要なポジションにあります。サービス管理責任者は、資格要件・実務経験・研修要件によって成れるか成れないかが決まりますが、市場に要件を満たすサービス管理責任者が不足しているのが現状です。

これから事業を一緒に盛り上げていく仲間として勤務してくれる人をはやい段階で確保しておきましょう。

③ 当事務所へ依頼しましょう。

上記1.2の目途がついた段階でご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や人員基準の考え方などもアドバイスいたします。

グループホーム(共同生活援助)開設の料金

| 料金 | 450,000円(税別) (日中支援型は550,000円(税別)) |

|---|

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※建築士の用途変更や消防設備業者の工事などの費用は担当業者との別途契約となります。

※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途料金となります。

※創業融資や補助金の申請サポートは別途契約となります。

ご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料

- 物件の情報

物件の位置(住所地)、間取り(窓の位置がわかれば尚良)、面積がわかるもの - サービス管理責任者の情報

履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー - 法人の定款・登記簿

事業の「目的欄」が適切に記載されているかどうかを確認します。適切でなければ変更手続きをする必要があります。