放課後等デイサービスでは、学校の授業終了後又は学校の休業日に児童発達支援センターなどの施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進その他必要な支援を行います。

放課後等デイサービスを利用できる対象児は、学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障がい児です。

児童発達支援では、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

児童発達支援を利用できる対象児は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児です。

児童発達支援は、小学校入学前の児童を対象としており、放課後等デイサービスでは小学校から高校生までの児童を対象としていますので、対象児童の範囲をカバーするために児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所として指定をとっている事業所も多くあります。

ただし、多機能型で指定をとる際には、定員の設定のしかたによっては児童1人あたりの報酬単価が下がってしまう場合がありますので、営業時間やサービス提供時間、それに伴うスタッフの人員配置、さらには利用する物件の大きさなどを慎重に検討して多機能型にするのか否かを決めるようにしましょう。

<多機能型事業所(障がい児のみ)の報酬算定時の定員区分>

児童発達支援(定員10名)・放課後等デイサービス(定員10名)の多機能型事業所(重症心身障がい児以外)の場合

- 事業所全体の定員が10名の場合(特例による多機能型事業所)

請求上の定員区分:10人以下(児発・放デイあわせて)

- 事業所全体の定員が20名の場合(特例による多機能型事業所)

請求上の定員区分:11人~20人(児発・放デイあわせて)

- 事業所全体の定員が20名の場合(特例によらない多機能型事業所)

請求上の定員区分:児発 10人以下、放デイ 10人以下

※特例によらない多機能型事業所というのは、管理者を除く従業者(児童発達支援管理責任者・最低人員基準上必要な従業者)を、児発・放デイにそれぞれ専従で配置し、なおかつ、訓練室を専用で整備(30㎡以上の訓練室×2)することが必要です。これらを満たした場合、特例によらない多機能型事業所として、定員20名であっても、請求上の定員区分は児発・放デイ「それぞれ10人以下」で障がい児通所給付費の請求が可能です。

目次

放課後等デイサービス事業の開業手順

放課後等デイサービスの事業を行うためには、放課後等デイサービスの「指定」を受ける必要があります。

1、放課後等デイサービスを運営する法人を設立する

放課後等デイサービスの事業所は、運営主体が法人でなければ指定をとれません。個人事業主では放課後等デイサービスの事業所としての指定を受けられないのです。

ただ、放課後等デイサービスを運営するための法人といっても色々な種類があります。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などです。法人形態によって設立にかかる時間や費用が違いますし、運営方法も変わってきます。

例えば、社会福祉法人では設立自体のハードルが非常に高く時間もかかりますし運営面でも非常に多くの手続きを求められます。反対に合同会社であれば比較的費用も安く済みますし時間もNPO法人や社会福祉法人ほどはかかりません。

自分たちが考える事業展開など考えて、各法人のメリットやデメリットを比較しつつどの法人形態でいくのかを決めましょう。ちなみに、放課後等デイサービスを運営するための法人形態として多いのは、合同会社、NPO法人、一般社団法人が増えてきている印象があります。

2、都道府県(市町村)から放課後等デイサービスの「指定」を受ける

都道府県(市町村)ごとに放課後等デイサービスの指定申請手続きのスケジュールが決められています。放課後等デイサービスの指定申請では、その決められたスケジュールに合わせて役所の担当課で調査や協議を行い、資料収集や書類作成をしていくことになります。放課後等デイサービスの指定日(営業開始日)をいつに希望するかによって指定申請の締切日が変わってきます。

例えば、

- 大阪市の場合 事前協議 → 指定申請・受理(指定日前月10日まで)→ 審査 → 指定

- 京都市の場合 事前相談 → 指定申請・受理 → 審査(概ね2ヶ月)→ 指定

- 奈良市の場合 事前相談 → 指定申請・受理(指定日2ヶ月前末日まで)→ 審査 → 指定

※京都市では、放課後等デイサービスの開業については総量規制が実施されており、総量規制の対象とならない区・支所においては、各年度の必要量の見込みから指定必要量が設定され、「公募」により指定事業所が選定されます。

放課後等デイサービスの事前協議(事前相談)の次は指定申請になります。放課後等デイサービスの指定申請では、使用する物件が放課後等デイサービスとして利用するのに各種法令に適合しているかどうか、人員配置基準を満たしているかどうか等を資料や申請書類などで証明していくことになります。

放課後等デイサービスの指定申請では様々な多くの書類を作成していくことになりますが、大きなポイントとしては、Ⅰ:人員基準、Ⅱ:物件の適法性・設備基準、Ⅲ:協力医療機関のハンコ がポイントとなります。

Ⅱ 物件の間取りが適切で、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、まちづくり条例(京都府)消防法に適合しているか。設備基準を満たしているか。

Ⅲ 協力医療機関のハンコを得られるか

Ⅰ.放課後等デイサービス事業の指定申請が受理されるためには、放課後等デイサービスの人員配置基準を満たしていなければなりません。

放課後等デイサービス事業の指定申請が受理されるためには、児童発達管理責任者を中心とした放課後等デイサービスの人員配置基準が非常に重要な基準となります。

また、放課後等デイサービスの人員配置基準は放課後等デイサービスの指定を取得した後の運営面でも非常に重要となります。児童発達支援管理責任者の要件と一緒に正しく理解しておきましょう。

放課後等デイサービスの人員基準

| 職 種 | 放課後等デイサービスの人員配置基準 | 常勤要件 | 備考 |

| 管理者 | 1人以上 | 兼務可 (自治体による) |

|

| 児童発達支援 管理責任者 |

1人以上 | 1人以上は 専任かつ常勤 |

・資格要件 ・実務経験 ・研修要件 |

| 児童指導員 | ・障がい児の数が10人まで・・・2人以上人 ・障がい児の数が10人を超える ・・・2人に、障がい児の数が10を超えて5 or その端数を増すごとに+1人以上 ・上記のうち半数以上は、児童指導員or保育士 であること (医療的ケア児を受け入れる場合、看護職員の 配置必要) |

1人以上は 常勤 |

・任用要件 ・資格要件 |

| 保育士 | |||

| 看護職員 | |||

| 機能訓練担当職員 |

※ 医療的ケア児に医療的ケアを行う場合、一般型の放課後等デイサービスの事業所では、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)を1人以上配置する必要があります。ただし、医療的ケア区分に応じた基本報酬や医療連携体制加算を算定する上で配置した看護職員については、その看護職員を人員基準の児童指導員等として計上することはできませんので注意しましょう。

Ⅱ.放課後等デイサービスの指定申請が受理されるためには、物件の間取りが適切であることが必要です。また、利用する物件が都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例(京都市)、消防法に適合していなければなりません。

放課後等デイサービスとして使用する建物の使用部分が200㎡を超える場合には、建築基準法上の「用途変更の確認申請」という申請が必要になります。

また、消防法の要請から誘導灯や非常警報装置などの消防設備を設置しなければいけない場合もありますので、関係各部署と丁寧に協議をすすめていきます。

さらに、以下の放課後等デイサービスの設備要件を満たしていることが必要です。

放課後等デイサービス事業の設備基準

| 設 備 | 要 件 |

|---|---|

| 指導訓練室 |

訓練に必要な機械器具等を備えること 児童1人当たり2.47㎡以上(3.0㎡の自治体あり)。 定員10名の場合、24.7㎡以上(30㎡の自治体あり)であること。 |

| 相談室 | プライバシーに配慮していること。 |

| 静養室 | 必要な備品等を備えること |

| 事務室 | 鍵付き書庫を設置すること。 |

| 洗面所・トイレ | 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること。 |

Ⅲ.協力医療機関のハンコを得られること

放課後等デイサービス事業所を運営する場合、サービス提供中に利用児童が突然の体調不良を起こしたり異変が生じた場合に備えて、すぐに連絡のとれる協力医療機関を定めておかなければなりません。

この協力医療機関のハンコをとるのに苦労する方もいらっしゃいます。

開業手続きのはやい段階で協力しれくれそうな医療機関に事前に打診しておきましょう。

3、放課後等デイサービスの指定申請書類が受理されて審査を経た後に、ようやく放課後等デイサービスの「指定」を取得することができます

放課後等デイサービスの指定を取得すると放課後等デイサービスの事業所ごとに事業所番号がつけられ、この事業所番号が記載された指定書がもらえます。指定書は基本的に再発行してくれませんので事業所で大切に保管しておきましょう。

この指定書をとるために苦労して放課後等デイサービスの指定申請手続きをスケジュールどおりに踏んでいくわけですが、放課後等デイサービスの指定を取得することはゴールではなく、放課後等デイサービスの事業運営のスタートラインにようやく立てたというだけにすぎません。放課後等デイサービスの指定を取得した後の放課後等デイサービスの運営面こそが大切なのは言うまでもありません。

とくに、放課後等デイサービスのような障がい児通所支援事業では、コンプライアンス(法令遵守)を意識した経営が必要になってきます。いいかげんな放課後等デイサービスの運営をしていては報酬の返還や指定取消となってしまいます。当事務所では、法令に適合した事業所運営を行っていただけるように放課後等デイサービスの運営コンサルティングサービスも行っております。

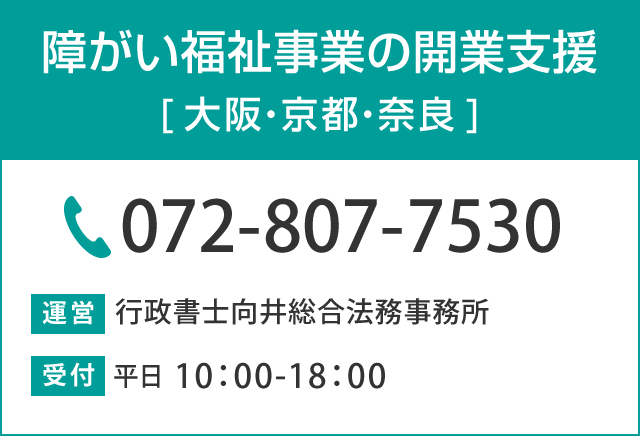

放課後等デイサービス事業の指定申請手続きに詳しい行政書士が支援

放課後等デイサービスのような障がい児通所支援事業の指定申請では、自治体によって放課後等デイサービスの指定申請のスケジュールが決められています。そのため、その決められた放課後等デイサービスの指定申請スケジュールに沿って調査、協議、資料収集、書類作成を行っていかなければなりません。その放課後等デイサービスの指定申請スケジュールどおりに、つまり決められた期限までに指定申請手続きを完了させなければ放課後等デイサービスの指定を取ることができませんので、放課後等デイサービスの事業開始時点(開業時期)がどんどん後ろにズレこんでしまいます。そうなってしまうと、いつまでたっても放課後等デイサービスの事業を開始することができず、売上(収益)をあげることができないのに、家賃や人件費などの経費だけが出ていってしまうことになります。

そうならないためには、放課後等デイサービス事業の収支予算シミュレーションを検討し、いつ放課後等デイサービスを開業すればいいのかという開業時点(指定日)を目標設定することにより、放課後等デイサービスの指定申請のために必要となるタスクを逆算で洗い出し、適切なタイミングで調査、協議、資料収集、書類作成などを行わなければなりません。放課後等デイサービスとして使用する物件の賃貸借契約や消防設備工事、雇用契約のタイミングなども放課後等デイサービスの開業時点(指定日)を明確にすることにより「いつ賃貸借の契約すればいいのか?」「どのタイミングで消防署の協議に行けばいいのか?」が見えてくるのです。

また、建築基準法の用途変更や消防法の消防設備の設置工事などが必要になると、建築士や消防設備業者とのやりとりもでてきますし、行政の各担当部署とも連絡調整が必要になってきます。放課後等デイサービスの指定日を目標時点とすることで、その目標を目指して一つ一つ手続きをクリアしていくことになります。

これらの放課後等デイサービスの指定申請手続きをスケジュールどおりにすすめるには、放課後等デイサービスの指定申請に詳しい実績のある行政書士でなければ難しいでしょう。放課後等デイサービス事業の指定申請手続きの経験のない行政書士やコンサルタントが指定申請の手続き代行業務を受託して「放課後等デイサービスの指定申請手続きが途中で止まってしまった・・・」「いつまでたっても放課後等デイサービスを開業できない・・・」なんて話はこの業界ではよく聞く話なのです。

当事務所では、放課後等デイサービスの指定申請の実績もございます。放課後等デイサービス事業の開業をご検討の方は当事務所へご相談ください。

当事務所へご依頼いただく3つのメリット

放課後等デイサービスの指定申請手続きだけではありません!!

当事務所では、たんに「放課後等デイサービスの指定申請手続き」といった放課後等デイサービスの開業時の手続きのみに対応しているわけではありません。放課後等デイサービスの開業後(指定後)の放課後等デイサービスの運営面を見据えた運営コンサルティングも行っております。

例えば、「福祉・介護職員処遇改善加算」や「医療連携体制加算」はどのような要件をそろえれば「加算」がとれて、その加算をとれば幾らぐらいの売上が見込まれるのか・・・などのアドバイスをしながら放課後等デイサービスの指定申請の手続きをすすめていきます。

とくに、放課後等デイサービスにおいては、令和3年の障がい福祉事業報酬改定において、医療的ケア児への医療的ケアが評価されるようになり、看護職員の配置などで人員配置基準の考え方が非常に複雑化しています。放課後等デイサービスのような障がい福祉サービスでは、制度改正の情報も追いかけていかなければならないのです。

指定後の放課後等デイサービスの運営コンサルティングにも対応!!

放課後等デイサービスのような児童通所支援事業は、厳しいコンプライアンスが求められる世界です。

放課後等デイサービスでも行政による定期的な実地指導はありますし、いいかげんな運営をしていては、行政から報酬の返還を求められたり最悪のケースでは指定取消となってします場合もあります。

当事務所では、事業所の収支を意識した戦略的な事業所経営とコンプライアンス経営が両立するような運営コンサルティングを行っております。

放課後等デイサービスの開業時の創業融資にも対応しております!!

放課後等デイサービスを含む障がい福祉サービス事業では、サービスを提供した月の翌月10日までに国民健康保険団体連合会(国保連)に報酬請求を行いますが、その入金はさらに翌月の中頃になります。つまり入金サイトが比較的長いのが特徴です。ですので、放課後等デイサービスの開業時には開業費用の他に最低でも6ヶ月程度の運転資金を準備しておかなければ資金ショートを起こしてしまう可能性があります。放課後等デイサービス事業の開業資金は、一般的には700万円~1,000万円程度必要と言われています。

当事務所では、日本政策金融公庫などの金融機関への創業融資申込みのお手伝いもさせていただいております。放課後等デイサービスの開業後では実績ができてしまいますので融資が降りにくくなってしまいます。放課後等デイサービスの開業前に余裕のある資金の準備をしておきましょう。

放課後等デイサービス事業の開業のご依頼の流れ

① 放課後等デイサービスとして使用する「物件」の目途をつけましょう。

放課後等デイサービスとして使用する物件の目途がついた時点では、まだ大家さんと正式に賃貸借契約を締結しません。正式な賃貸借契約は役所との放課後等デイサービスの事前協議(事前相談)を経た後に締結することになります。

放課後等デイサービス事業は、子供たちを対象とするサービスですので、駅周辺などの賃料の高い物件でなくても大丈夫です。むしろ地域の特別支援学校などの学校からの距離なども考えて物件を探しましょう。

② 放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者を見つけましょう。

児童発達支援管理責任者は放課後等デイサービス事業を運営していくうえで非常に重要なポジションの職種です。放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者は実務経験や研修要件などを満たすことによってなることができますが、労働市場に任用要件を満たす児童発達支援管理責任者が不足しているのが現状です。これから放課後等デイサービスを一緒に盛り上げていく仲間をはやい段階で見つけておきましょう。

③ 当事務所へ放課後等デイサービスの開業支援を依頼しましょう。

上記1.2の目途がついた段階で放課後等デイサービスの開業支援をご依頼いただくのが一番スムーズでありますが、できるだけはやい段階でご相談いただければ物件選びの注意点や放課後等デイサービスの人員基準の考え方などのアドバイスもさせていただきます。

放課後等デイサービスの開業手続きの当事務所の報酬

| 料金 | 380,000円(税別) |

|---|

※法人設立業務は提携司法書士が行います。提携司法書士との別途契約となります。

※建築士の用途変更や消防設備業者の工事、バリアフリー条例やまちづくり条例に適合させるための改修工事などの費用は担当業者との別途契約になります。

※福祉・介護職員処遇改善加算の同時申請は別途契約となります。

放課後等デイサービスの開業支援をご依頼いただく際にご準備いただくとスムーズな資料

- 放課後等デイサービスとして使用する物件の情報

物件の位置(住所地)、間取り(窓の位置がわかれば尚良)、面積がわかるもの - 放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者の情報

履歴書、資格証、実務経験証明書、研修修了証の各コピー - 放課後等デイサービスを運営する法人の定款・登記簿

定款の「目的欄」が適正に記載されているかどうかを確認します。適切でなければ変更手続きをする必要があります。